京都文教120周年特別企画

卒業生を訪ねるプロジェクト

盆栽研究家・川﨑仁美さんに聞いてみました

いまのお仕事と京都文教で学んだこと

京都文教短期大学卒業生(2001年3月 家政学科卒業)

盆栽研究家

川﨑 仁美さん

高校3年生から盆栽の世界に魅せられ、盆栽雑誌のナビゲーターを務める。短期大学では、盆栽を含む日本文化や建築などを学び、卒業後は盆栽研究家として独立。国内外で盆栽の解説・展示を行うほか、新聞や雑誌のコラムも多数執筆。

https://www.gendaibonsai.com/

インタビュアー

京都文教短期大学 ライフデザイン総合学科2年

幼少期からインテリアに興味があり、インテリア関連の授業を中心に勉強に取り組んでいます。

京都文教短期大学 ライフデザイン総合学科2年

家が好きなので、インテリアの授業を中心に履修しています。「住」関連の検定を受けたり、資格を取るために勉強しています。

Q 京都文教短期大学で一番印象に残っていることは何ですか?

京都文教短期大学では個性的な友達や素敵な先生に囲まれ、忘れられない思い出がいっぱいありますが、一番と言われるとクラブ活動ですね。高校時代に日本舞踊をしていたので着物をきちんと着られるようになりたいと思い、「着付け同好会」に入部しました。当時の部員は2年生の先輩4人と私だけで、入部時から次期部長として期待されていました(笑)。

着付け同好会の素晴らしいところは、西陣織会館の先生に基礎からご指導いただけたことです。2週間に1回、先生が教えに来てくださり、着付けの練習成果を見ていただいてさらにご指導いただくことで、どんどん上手に着物を着られるようになりました。その成果もあり、2年生の時に「京都学生きものコンテスト」で優勝することができました。出場したのは、「振袖変わり帯着付け部門」。自分が着物を着たうえで、限られた時間で振袖のモデルさんの帯を華やかな変わり結びにし、その美しさを競うというものでした。ここでの経験は大きな自信になりました。

このときの部員は私1人。卒業後も着付け同好会の素晴らしさを後輩たちに受け継いでほしいと考え、ポスターを制作し、友人を勧誘して、部員募集の大キャンペーンを行ったら、短大生と大学生を合わせて部員数が50名に増えました。短期大学は2年で終わってしまいますが、大学は4年間で後輩も作りやすく、育てやすいということもあって、その後は大学の方で同好会からクラブに昇格することができました。これも卒業するまでに成し遂げたかったことの一つです。

また、当時の短大の授業では、西陣織会館の方に十二単の解説をしていただくという特別講義があり、実際に着用させていただきました。それもいい思い出です。

Q 在学中の先生との思い出を教えてください。

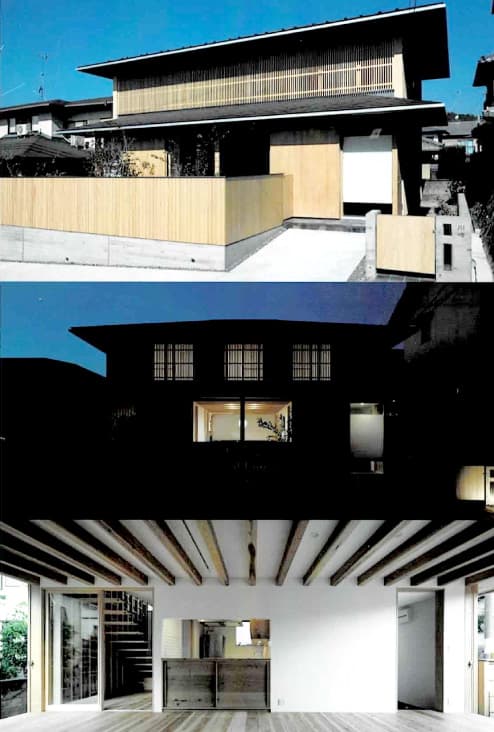

ゼミの山田智子先生には、本当にお世話になりました。着付け同好会をクラブに昇格させたいと思ったときも、真っ先に山田先生に顧問になってほしいとお願いし、快諾していただきました。何事も一緒に楽しんでくださる方で、授業で建築の見学に行った際には、その建築物の素晴らしさを学生と一緒に学び、楽しむという姿勢を大切にされていました。当時の私は「大人になってもこんなに楽しく学び続けられるんだ」と衝撃を受け、先生を見習って、私もずっと好きなことを学び続けています。

Q 盆栽に興味を持ったきっかけを教えてください。

京都文教高等学校3年生の時です。高等学校入学前から日本文化に興味があり、部活では日本舞踊部に入っていました。授業が午前中で終わる土曜日には、京都観世会館の能楽堂によく行っていました。ある日、盆栽展のポスターを見つけて「盆栽は日本文化の一つなのに見たことがないのは恥ずかしい!」と思ったんです。それで、みやこめっせで開催されていた「日本盆栽大観展」に行き、樹齢300年と伝承される盆栽と出会いました。「自分が知りたいと思った日本文化はここに集約されている!」と直感的に思いました。樹齢300年の木は、大木やご神木しか見たことがなかったので、それが一鉢に収まっていることに衝撃を受け、盆栽の前でしばらく動けなくなってしまいました。

その時、盆栽雑誌の編集長さんが声をかけてくださいました。来場者の年齢層が高い会場内で女子高生が熱心に盆栽を見る姿は目立っていたのでしょう。盆栽と出会って感じた思いをお話ししたらとても興味を持ってくださり、盆栽雑誌のモデルにスカウトされて、盆栽の世界に入ることになりました。

Q 盆栽の魅力は何ですか?

盆栽には、古いほど良いという骨董的価値観があります。その古さを見極めるのは「足元」(幹の根元)です。一方、盆栽の「先端」(枝葉)は若々しく長生きをさせないといけません。つまり、「老」と「若」の対比が重要となります。

人間は小さい頃には大人、つまり老いに憧れますが、実際に歳をとると若さを求めるようになります。老と若の両方をバランスよく手に入れるのは難しいものです。

だからこそ、私は盆栽のように生きたいと思うんです。歳を重ねながら心を成長させ、頭は若々しくいたい。盆栽は私にとって生き方のお手本であり、師匠のような存在です。

Q 今後の目標や挑戦したいことなどはありますか?

盆栽の正しい情報を日本だけでなく海外にも広く紹介しながら続けていきたいと思っています。自分がどこまでできるか、挑戦したいです。

そのために、盆栽だけでなく日本文化についても幅広く学んでいます。盆栽は日本文化の一つです。日本文化は、人や風土、気候、生活様式などさまざまな要素が影響しあっています。それを一つひとつ学んでいくことで、盆栽をより深く理解することができるので、日本各地でいろいろなものを見聞きして、体験して、学びを深めています。日本文化をある程度学ぶことができたら、海外進出にも挑戦したいですね。現地に行ってものを見る、名物を食べる、風土を感じるなど、世界中でフィールドワークをし、知識と活動の場を広げていきたいと思っています。

Q 後輩に向けて、メッセージをお願いします。

京都文教短期大学を選び、入学した方々は凄く良い感度をお持ちだと思います。歴史ある短期大学で京都の文化や日本文化を感じながら学べる環境ですから、貪欲に勉強する姿勢があれば知識や経験をたくさん得られる場所だと思います。

また、京都文教短期大学には仏教の授業があります。日本の歴史は宗教の歴史でもあるように、宗教の歴史を知っておくことに損はありません。私は高等学校と短期大学でしっかりと宗教について学ぶことができたことが、日本文化を学ぶにあたって大きなアドバンテージになりました。授業を通していろいろなことに興味を持つことで、世の中の見え方や楽しみ方が変化してくると思います。

ぜひ何事も好奇心を大切にして学んでください。

取材を終えて

川﨑さんの何事にも挑戦し続ける姿に感動し、勇気をもらいました。特に印象に残っているのは、川﨑さんが盆栽についてお話しされていた時です。盆栽に興味を持った頃から現在まで真摯に盆栽と向き合い、愛されているからこそ、将来に繋がり視野が広がっていくのだと取材を通じて強く感じました。

私は将来について不安になる日々が続いていましたが、今回の取材は私自身が変わるきっかけとなりました。これからは将来のことを恐れずに興味のあることをより深めていきたいと思います。

川﨑さんはとても優しい方で、話しやすい雰囲気を作ってくださいました。日本文化が好きとおっしゃって、盆栽だけでなく日本文化を幅広く学ばれています。好きなことから視野を広げて学ばれるその姿はとても素晴らしいなと感銘を受けました。

盆栽のことや学校生活のことをお伺いし、川﨑さんはとても行動力のある方だと思いました。私自身はとても優柔不断で挑戦しようとしても諦めることが多かったのですが、行動していくことが大事だと思いました。私も川﨑さんのように学び、行動していこうと思います。