大学院

大学院生インタビュー

大学院生インタビュー

(プロフィールは2025年4月時点のものです)

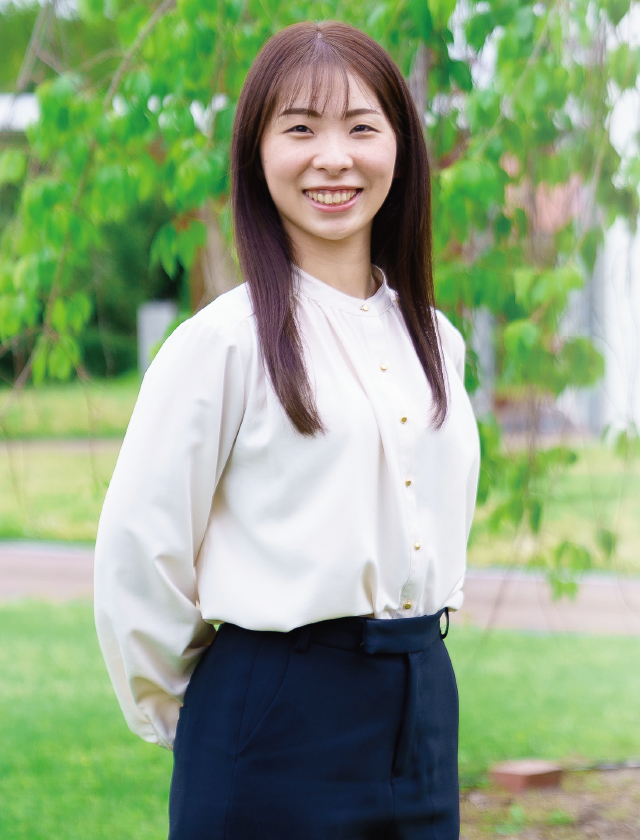

バウムテストを通して被験者とカウンセラーの間に生まれる「何か」を追究。

被験者の描く樹木の絵から心理状態を捉える「バウムテスト」を介した、被験者とカウンセラーの双方の心の相互作用について研究しています。具体的には、描いた絵に対する感情(こわい、悲しい、楽しいなどの複数項目)とその度合い(1~10)を両者に選んでもらいます。すると、両者の回答の一致率が高いことが見えてきました。今後さらにデータを集めて分析し、バウム検査の経験とその空間の共有がどのような価値をもたらすのかを追究していきます。また、ソーシャル・イノベーション人材養成プログラム(SI-D)※も履修しており、「農業と福祉を連携したB型作業所を拠点とした地域づくり」に取り組んでいます。研究分野の異なる他大学院・研究科の方たちとの学びを通して、多角的な視点と社会を動かす力を磨いています。

橘さんの1週間

| 月曜日 | 心療内科でアルバイト。知能検査の実施やバウムテストの所見の作成などを行っています。 |

|---|---|

| 火曜日 | 朝から夕方まで病院での実習に取り組みます。帰宅後は「SI-D」の講義をオンラインで受講します。 |

| 水曜日 | 授業の空き時間にティーチングアシスタントを担当。午後も研究会や学会発表の資料を作成。 |

| 木曜日 | 午前中はスーパーヴィジョンを受け、午後は絵を描いたり書道をしたりして気分転換をします。 |

| 金曜日 | 京都大学の「痙攣療法研究」の研究員として病院に勤務。帰宅後「SI-D」の講義を受講します。 |

| 土曜日 | 合気道サークルに参加後、心理臨床センターのカウンセリングを担当。夜は「SI-D」の講義を受講。 |

| 日曜日 | グリーフケアの研究会や大学のイベントの手伝いに参加。何もないときは美術館などでリフレッシュ。 |

病院での「救急場面」から、自然災害などの「緊急場面」へ対象を広げ、

喪失の悲しみを早期にケアする方法を研究。

卒業論文では、病院での「救急場面」に立ち会った家族や友人に対する心理支援のあり方について研究しました。死別体験をした人は、他者との心理的な距離感を保ち、悲嘆の感情を出さない傾向が強くなります。非言語的な要素にこそ、人の思いや感情が現れるものであり、救急場面での心理専門職の早期連携が重要だと考えています。修士論文では、事故・災害など心理支援を必要とするより広い範囲に目を向け「緊急場面における心理支援の具体的な方法」について研究しています。死別体験のある方にお話を聞きながら、心理支援の社会的な課題や喪失体験をした人の自立を支援するグリーフケアの可能性について考えていきたいと思っています。大規模災害時に被災地で心理支援を行った経験のある教員から学べることも大きな魅力です。

濵田さんの1週間

| 月曜日 | 午前中はのんびり過ごし、午後からは放課後等デイサービスのアルバイトに行きます。 |

|---|---|

| 火曜日 | 朝から心理臨床センターでカウンセリングを担当。その後は所見のまとめや次回の準備を行います。 |

| 水曜日 | 授業の空き時間にティーチングアシスタントを担当。実習の振り返りや論文作成も行います。 |

| 木曜日 | 学外の病院で実習。陪席やデイケアを通して患者さんと関わり、見立ての力を磨いています。 |

| 金曜日 | 午前中はスーパーヴィジョンで自分のケースについて指導していただき、午後は家で休息タイム。 |

| 土曜日 | 午前中はカウンセリングを担当。午後は大学で研究に取り組んだり同期の仲間との時間を楽しみます。 |

| 日曜日 | 月1回、グリーフケアの研究会に参加。死別体験の「語り合い」を通して傾聴力を磨いています。 |

死後の世界はあると思いますか?

「死」を意識することで見えてくる「生」との関係性を探究しています。

高校生の頃、ある日突然「死が怖い」という気持ちが芽生え、この感覚は何なのか?を知るために人々の死生観を心理学の視点から追究し続けています。「死後の世界」に対する価値観が、その人の「生き方」に何らかの影響を与えているのではないかと考えており、多くの人生経験を積んでこられた70歳以上の方を対象にインタビュー調査を行っています。例えば「死後の世界はない」と考えていた人が、大切な人との死別を経験して「死後の世界があって欲しい」と考えるようになることもあります。生の世界から続く死後の世界を作ることは、亡くなった方のためなのか、残された人のためなのか?などを深掘りしていくことで、死を意識することから見えてくる「生きること」の価値がより鮮明に見えてくるのではないかと期待しています。

渡邉さんの1週間

| 月曜日 | 修士論文の作成に取り組む1日。テーマと向き合い、調査・分析を深め、資料作成などを行います。 |

|---|---|

| 火曜日 | 学外でスーパーヴィジョンを受けます。自分では気づけない視点を得られる貴重な時間です。 |

| 水曜日 | 朝から晩まで授業を受けます。ゼミやカンファレンスの発表やディスカッションなど忙しい1日。 |

| 木曜日 | 病院での実習に取り組みます。診察の見学や多職種での検討会にも参加し、充実した1日です。 |

| 金曜日 | 不登校支援のアルバイト。児童や職員の方との関わりを通して学びがたくさんあります。 |

| 土曜日 | カウンセリングを担当。空き時間には、共同担当者の先生と情報共有や意見交換などを行います。 |

| 日曜日 | 研究会に参加し、仲間と会議。研究会がない日は、家族や友人と過ごす大切な時間です。 |

一人ひとりに寄り添った支援を徹底できる現場の実現のために。

一般企業で人事の仕事を35年以上勤め、その後に地方行政のマネジメントに8年間従事しました。そのなかで、最大公約数的な施策ではなく、もっと一人ひとりに寄り添った支援ができないかと考えるようになりました。昨年から、教育・児童福祉分野を中心に実習に取り組んでいます。適応指導教室で児童と関わるなかで、一対一でしっかりと向き合うことで子どもの学習意欲が向上することを実感しています。不登校は子ども一人の問題ではありません。学校の先生や保護者との連携も重要であり、行政も個別最適の施策をさらに進めていける方法がもっとあると感じています。「子ども」と「不登校の要因」との間に援助者がどう関わっていくべきか、支援のあり方や援助者に求められる態度や能力について研究し、支援の現場に貢献したいと考えています。

定年退職後、第三のキャリアとして大学院進学を決めた塩屋さんの入学までのステップ

STEP1

エレクトロニクス企業で

人事責任者を経験

一般企業でメンタルヘルスなどに関わる人事の仕事に35年以上携わり、定年退職。心理学に興味があり、河合隼雄の著書を愛読。

STEP2

退職後、地方公務員として

地域の課題に触れる

一般行政と市教育委員会の教育行政の両方のマネジメントを行い、貧困問題や児童虐待施策の他、教育政策などにも力を注いだ。

STEP3

行政マネジメント業務と並行して、心理学の勉強を開始

行政のマクロの視点だけでなく、個々に寄り添う心理支援の大切さを感じ、働きながら通信教育課程で心理学を勉強した。

STEP4

2024年3月で行政職の任期を終え4月から大学院に進学

児童の心理支援活動に従事したいと考え、大学院受験の準備をスタート。春期入試に挑戦し、合格!